「退職後に必要な手続き」ついてを紹介します。

以下手続きをすれば、最大で100万円ほどの恩恵を受ける事も可能です。

退職目前の人だけでなく、漠然と退職を考えられている方も知っていれば退職前に迅速に行動できるので確認してみて下さい。

健康保険の切り替え手続き

保険証返却後に健康保険を切り替える必要があります。

手続き場所:選択肢①~④のいずれかを選択して下さい。

| 項目 | 選択肢 | 提出先 | 選択肢 |

| (1) | 退職翌日に再就職する場合 | ー | なし |

| (2) | 健康保険任意継続の場合 | 在職時の 会社 | ・健康保険者期間が2カ月以上ある人は、事業主負担分を含む保険料を納付すれば、退職後引続き2年間在職中と同様に保険に加入できます。 ・退職翌日10日前から退職翌日から20日以内に本人が会社へ、 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 兼 被扶養者届」を提出して下さい。(※出来るだけ退職前に手続きを済ませて下さい。) |

| (3) | 国民健康保険加入の場合 | 市区町村 役場 | ・「健康保険関係証明申請書」の「資格喪失証明書」欄を記入して市区町村役場の担当者へ提出して下さい。 ・退職後、「健康保険関係証明申請書」を会社から受領後、市区町村役場へ提出して下さい。 |

(4) | 家族の扶養者となる場合 | 家族の加入する保険者 | ・退職後の年収が扶養認定範囲である場合(失業給付を需給する場合等は家族の保険者に確認)、家族の加入する保険者に手続きして下さい。 ・家族の加入保険により「健康保険資格喪失証明賞」の提出が求められる場合がありますので、家族の加入する保険者に確認して下さい。 |

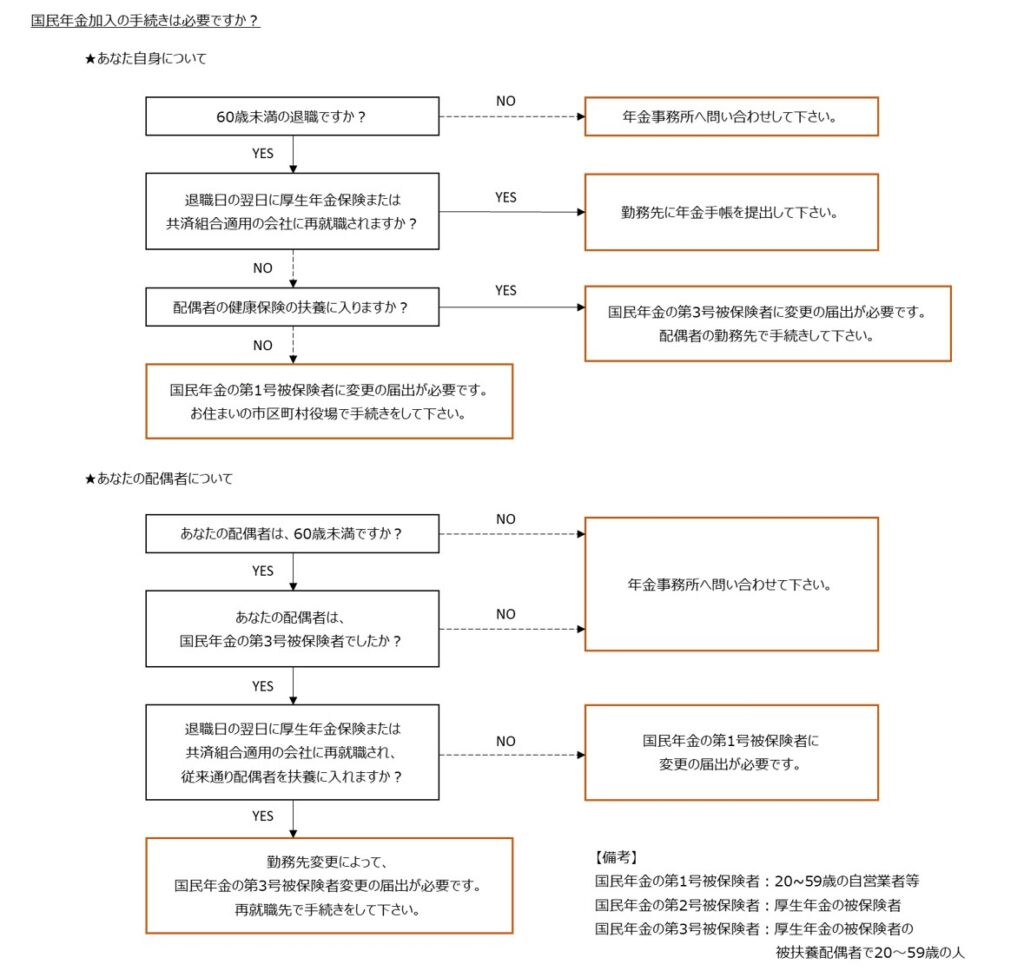

国民保険の切り替え手続き

退職すると会社から「厚生年金手帳」及び「雇用保険被保険者証」が返却されるので、ケース毎に適切な場所に提出する必要があります。

手続き場所:ケースで異なるので以下確認して下さい。

■雇用保険被保険者証

求職者給付申請の場合は職業安定所に提出、また再就職された場合は勤務先に提出して下さい。

無くさないよう、大切に保管しておいて下さい。

■厚生年金手帳

あなたの年齢及び今後の状態によって、手続きの有無・内容が異なります。

下図を参考に手続きをして下さい。

年金給付手続きについては、最寄りの年金事務所にて受給手続きをして下さい。

(生年月日により受給開始年齢が異なります。詳しくは年金事務所にお問合せ)

失業保険の手続き

失業中の生活を心配することなく、1日でも早く再就職できるよう支給される給付です。

そのため、失業状態にある方が対象者であり、就職する意思と能力があることが必要とされます。

手続き場所:ハローワーク

■失業保険を受ける条件

離職の日以前2年間に雇用保険被保険者として、11日以上出勤した月が12か月あることが必要です。

■失業給付とはを受ける上での注意点

既に就職の内定が出ている方や、週20時間以上のアルバイト、パートをされている方は給付が受けられません。

■受給期間

離職日の翌日から1年間です。

■失業保険の手続き

離職後は、出来るだけ早く自分の住居所を管轄するハローワーク等で手続きをしましょう。

もし、手続きが遅くなると、支給予定額の満額を取得することが出来なくなります。

・雇用保険被保険者離職票

・マイナンバーカード(本人確認、現在の住所及び年齢が確認できる書類等)

・写真2枚(最近の写真、正面上半身 縦3.0cmX2.5cm)

・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

■給付金額

基準となる賃金日額:離職前6カ月の賃金総額 ÷ 180 (※ボーナスや退職金は含まれない)

賃金日額の50%~80%が1日に支払われる失業保険の金額になります。

■給付される期間

定年、契約期間満了や自己都合退職の方の場合は以下になります。

| 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |

| 65歳未満 | 90日間 | 120日間 | 150日間 |

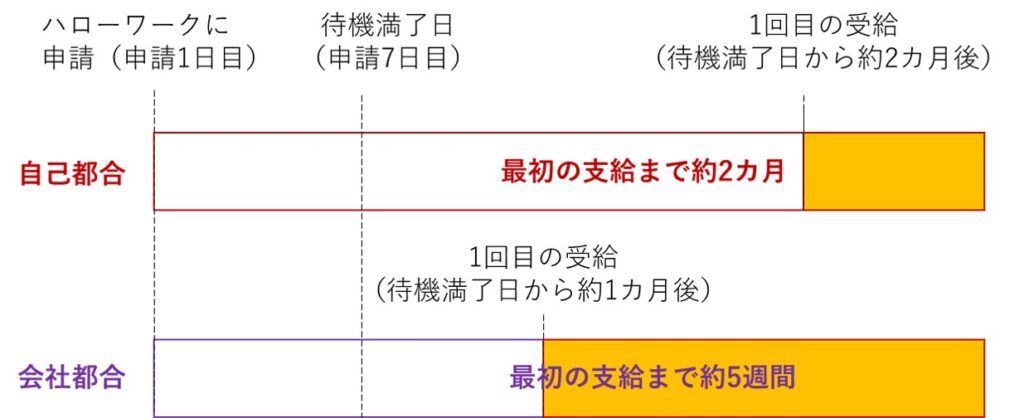

■受給開始時期

退職理由が自己都合か会社都合かによって受給開始時期が変わります。

<私が直接ハローワークに確認した内容:22/11/8時点>

・給付制限は3カ月という情報がネットには多々ありますが、支給までの待機期間は約2カ月です。

・失業保険対象期間のアルバイトには4つのルールがあります。

①待機期間の7日間はアルバイトは原則不可。働いても良いですが、支給日がズレます。

②勤務時間は1日4時間未満、週20時間未満。1日4時間を超える場合、失業給付が支給される日が後ろに伸びます。

③必ずハローワークに申請が必要です。

④手伝いや内職で得た収入も申告が必要です。

国民年金保険の免除申請

退職後に家族の扶養に入る方には関係ありませんが、国民年金第1号の被保険者の方は、毎月の保険料を納める必要があります。

しかしながら、退職で所得が減り、保険料を納めるのが困難な人は未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行って下さい。

手続き場所:市役所

■免除される額

全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

■メリット

・保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に2分の1(税金分)受け取れます

・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

■保険料の追納について

保険料免除・納付猶予(学生の場合は学生納付特例)は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

追納しないと年金額が減る為、収入が安定したら追納した方が良いですね。

税金の還付申告

サラリーマンは会社が年末調整をしてくれるので、個人で確定申告する必要はありませんが、退職した人は自身で確定申告をする必要があります。

大体の場合、税金を払い過ぎている可能性が高いので、還付申告で払い過ぎた所得税を申告することによって返してもらいましょう。

手続き場所:税務署

対象になる人

・退職して、年末までに再就職していない人。

・再就職しても前の会社の源泉徴収票を提出していない人。

還付申告の期間

個人事業主が行う確定申告は、2/16~3/15までですが、還付申告はその前から実施可能です。

必要な書類

・源泉徴収票

・生命保険、医療保険、地震保険などの控除証明書

・退職後に自分で支払った国民年金や国民健康保険、任意継続健康保険の納付書

※国民健康保険と任意継続健康保険以外は、コピーではなく原票を提出しなければなりません。

住居確保給付金の申請

収入の減少で家賃を払うのが厳しくなった場合に使用できる制度です。

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、賃貸住宅の家賃額相当を支給する給付金のこと。

手続き場所:市役所

支給期間:3カ月程度/支給額:約4万~6万円

誰でも申請できますが審査が厳しいです。本当に困窮する方は市役所で申請して下さい。

<該当条件>

| 例 | 世帯収入 | 貯蓄 |

| 単身 | 約9万円以下 | 51万以下 |

| 2人世帯 | 約13万以下 | 80万以下 |

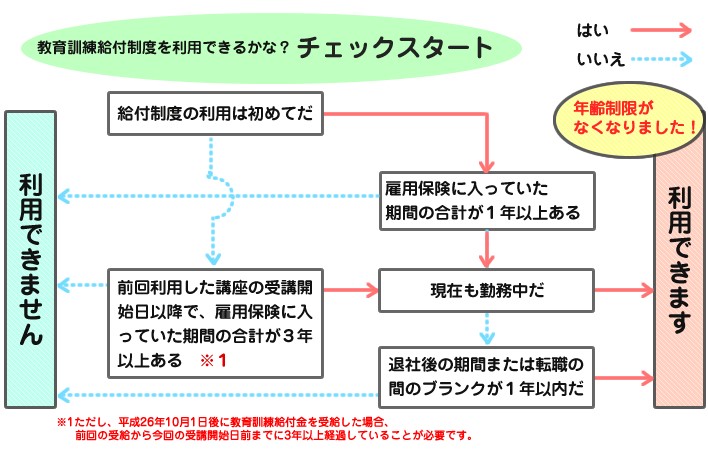

教育訓練給付の申請

スキルアップ、失業、再就職対策の為に、自己資金の費用を一部キャッシュバックする資金のこと

手続き場所:ハローワーク

対象となる講座の種類

「厚生労働大臣の指定する講座」を受講した時、受講料の何割かがハローワークから支給されます。

①一般教育訓練:20%キャッシュバック

⇒プログラミング、Webデザイン、PCスキル、中国語、手話、運転免許、簿記…etc

②特定一般教育訓練:40%キャッシュバック

⇒税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士…etc

③専門実践教育訓練:70%キャッシュバック

⇒看護師、保育士、理学療法士…etc

対象になる人

・勤続1年以上のサラリーマンは対象になる可能性が高いです。

・サラリーマンは辞めても1年以内には使えます。

・2回目以降の利用は、3年以上期間を開けないといけません。

現在サラリーマンの人もお得に自己投資できるので、以下フローで確認してみて下さい。

まとめ

以下の手続きを全てを実施する方は少ないかもしれませんが、複数でも手続きすればそれだけ恩恵が受けられます。

1.健康保険の切り替え手続き<MUST>

手続き場所:ケースにより異なる

2.国民保険の切り替え手続き<MUST>

手続き場所:ケースにより異なる

3.失業保険の手続き <WANT>

手続き場所:ハローワーク

4.国民年金保険の免除申請 <WANT>

手続き場所:市役所

5.税金の還付申告 <WANT>

手続き場所:税務署

6.住居確保給付金の申請 <WANT>

手続き場所:市役所

7.教育訓練給付の申請 <WANT>

手続き場所:ハローワーク

教育訓練給付の申請は、現サラリーマンも申請できるということに驚きました。

知っている人は得をして、知らない人は損をする世界です。。

私も損しないよう情報を収集し、皆さんに有益な情報発信できるよう頑張っていきます。

コメント